Le immagini

L’ Opera Nazionale Balilla (ONB), istituita nel 1926, inquadrava, attraverso una rigida educazione fascista, i giovani sino ai diciotto anni: dagli otto anni ai quattordici gli iscritti prendevano il nome di “balilla”, dai quindici ai diciotto quello di “avanguardista”. In seguito i ragazzi entravano, come “giovani fascisti”, nei Fasci giovanili di combattimento, per essere infine accolti a ventuno anni nel Partito. Dal 1933 anche i bambini dai sei agli otto anni furono inquadrati nei “figli della lupa”.

Gli iscritti all’ONB in provincia di Ragusa erano 4.000 nel 1928. Nel 1935, anno della guerra d’Etiopia, raggiunsero la cifra di 18.000. Nel 1937 tutta la “gioventù fascista” confluì nella Gioventù Italiana del Littorio (GIL).

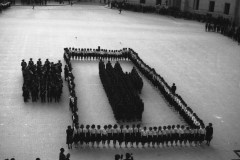

Nel reportage di Giuseppe Antoci, destinato a comunicazioni di propaganda, sono illustrate le attività di un gruppo di balilla ragusani: la lettura della rivista “Gioventù in armi”, il quindicinale della GIL, le esercitazioni paramilitari con il moschetto, il gioco.

Il giuramento dei balilla: “Nel nome di Dio e dell’Italia giuro di eseguire gli ordini del duce e di servire con tutte le mie forze e, se necessario con il mio sangue, la causa della rivoluzione fascista”

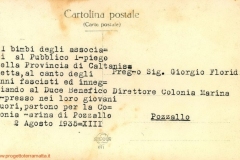

Le colonie montane, lacustri, elioterapiche e marine, che ospitavano “balilla” e “piccole italiane”, furono il fiore all’occhiello della politica igienista del fascismo. Nelle colonie il tempo trascorreva fra adunate, esercitazioni, giochi, bagni di sole.

L’opportunità di frequentare le colonie, offerta anche a molti ragazzi figli di italiani residenti all’estero, fu un’efficace operazione di propaganda presso le comunità dell’emigrazione italiana.

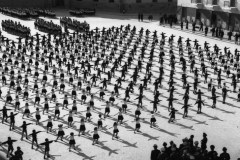

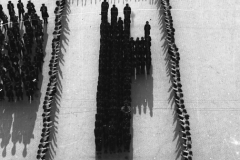

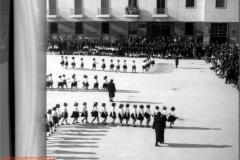

Piazza Impero, progettata dagli architetti Francesco Fichera ed Ernesto Bruno La Padula, esponente quest’ultimo del Movimento Italiano per l’Architettura razionale, fu inaugurata alla presenza di Mussolini nel 1937. Divenne il centro della nuova città, scenario di tutte le manifestazioni del regime, tra cui i saggi ginnici della Gioventù Italiana del Littorio (GIL) documentati nelle foto di Giuseppe Antoci.

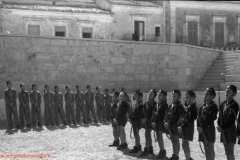

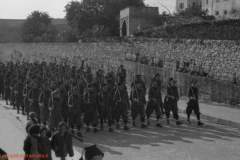

La Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (MVSN) venne istituita nel 1923. Direttamente agli ordini del capo del governo, cioè di Mussolini, rispondeva al tentativo di istituzionalizzare lo squadrismo, affiancandolo a polizia ed esercito nel mantenimento dell’ordine pubblico, ossia nel controllo ed eliminazione di ogni forma di opposizione al regime. Tra i compiti successivamente assegnati alle camicie nere delle MSVN i corsi di istruzione premilitare, il servizio nelle colonie d’Africa, i compiti di vigilanza alle frontiere e di investigazione politica. Divisioni di volontari della Milizia, praticamente un doppione dell’esercito, parteciparono alla guerra d’Etiopia. Vi era inquadrato, come altri ragusani, anche Vincenzo Rabito.

Dal 1933 come i maschi anche le bambine, a partire dalla prima elementare, venivano iscritte fra i “figli della lupa”. Dagli 8 ai 14 anni erano inquadrate nelle “piccole italiane” e poi, fino ai 17 anni, nelle “giovani italiane”. Dai 18 ai 21 anni si diventava “giovani fasciste”. Successivamente si poteva aderire ai “fasci femminili”, il cui statuto prevedeva fra l’altro l’educazione fisica della donna, ai fini di “prevenire il decadimento della razza”, e il suo avviamento ad attività di tipo assistenziale.

Nelle immagini di Giuseppe Antoci: sfilate, cortei, marce, riunioni e saggi ginnici.

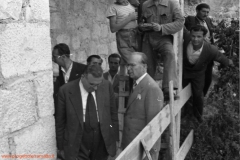

Originario di Gela, eletto in Parlamento nel 1921 all’età di 31 anni nelle fila del Partito Popolare, Salvatore Aldisio assunse nel 1943, dopo lo sbarco degli Alleati, la guida della nascente Democrazia Cristiana siciliana. Fu Alto Commissario per la Sicilia dal luglio 1944 al marzo 1946 e ministro dei Lavori Pubblici dal 1950 al 1953. In questa veste le foto lo ritraggono in visita in alcuni comuni del ragusano e nell’atto di inaugurare opere pubbliche.

I Gruppi Universitari Fascisti (GUF), nati nel 1921, ragrupparono, tra il 1926 e 1928, tutte le preesistenti organizzazioni studentesche, con l’esclusione della cattolica Fuci. Il regolamento dei GUF, costituiti in ogni capoluogo di provincia, prevedeva per gli aderenti attività culturali e artistiche, ma grande importanza veniva attribuita anche all’attività fisica. Come recitava l’articolo 3, gli studenti iscritti al primo anno di Università, dichiarati idonei dai medici sportivi alla pratica degli sport, per poter ottenere l’iscrizione al GUF dovevano conseguire il “brevetto sportivo”. Nelle fotografie di Giuseppe Antoci sono documentate le prove per il conseguimento del brevetto di Emanuele (Nenè) Ottaviano, iscritto nel 1939 al primo anno della facoltà di ingegneria dell’Università a Catania.

Immagini tratte da Archivio Fotografico